一等奖

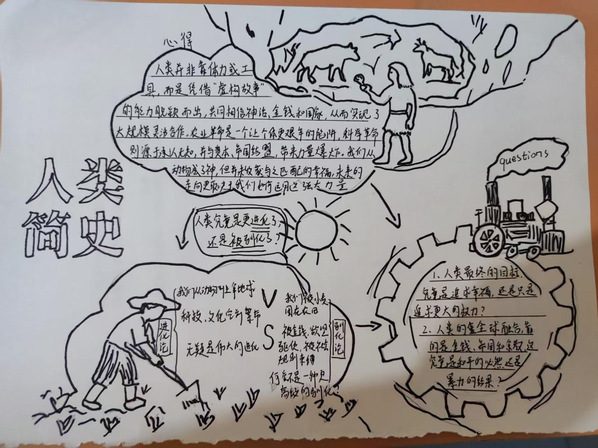

读《人类简史:从动物到上帝》有感

管理学院 常钰浠

作为一个平时最爱在图书馆挖“奇怪书”的大学生,我最近被同学安利了《人类简史》。本以为是那种枯燥的历史书,结果一翻开就停不下来——作者简直像个“人类观察员”,用特别接地气的话把我们从哪儿来、怎么“折腾”到现在的故事,讲得比刷短视频还上头。

书里最让我惊掉下巴的,是“认知革命”这部分。以前上历史课,老师总说人类靠聪明才智统治地球,结果作者说,关键是我们的祖先突然“脑洞开挂”,学会了“编故事”!比如,一群原始人能相信“部落里有祖先的灵魂保护我们”,然后几百人一起合作打猎、盖房子;后来的人能相信“钱能换东西”,哪怕一张纸本身没啥用。这让我想起小组作业时,大家得先“相信”同一个方案能拿高分,才能齐心协力干活——原来“编故事”是人类的隐藏技能,从古至今都在靠它组队“打副本”!

不过作者也挺“扎心”的,说人类能灭掉尼安德特人,可能不是因为更聪明,而是更会“拉帮结派”。想想挺现实的,就像大学里有些社团能做大,不一定是活动多有趣,而是大家都信“加入这个社团能认识牛人”——人类果然从原始时代就深谙“画饼”之道啊!

以前学历史,总觉得农业革命是人类“驯化植物”的伟大成就,结果作者说,可能是小麦“驯化”了人类!想想看,一万多年前,人类为了种小麦,不得不弯腰耕地、挖水渠,从“想吃就摘”的自由人变成了“被土地拴住”的打工人。就像现在我们为了考试、实习、论文忙得团团转,看似“主动选择”,其实像被某种无形的“规则”套住了——这不就是现代版的“被小麦驯化”吗?

更有意思的是,农业革命后出现了阶级分化,比如有人当国王,有人当农民。这让我想到大学食堂里,有的人忙着搞社团竞选,有的人熬夜做实验,看似不同选择,其实都在某种“社会分工”里打转。作者说,农业革命让人类从“自由自在的穷日子”变成“有房有粮的累日子”,突然觉得躺平派和奋斗派的争论,好像从几千年前就开始了……

读到科学革命这部分,我差点拍桌叫好——作者太敢说了!他说科学革命的核心,是人类终于承认“自己其实啥都不懂”,然后开始疯狂搞研究。比如,以前觉得地球是宇宙中心,后来发现自己只是太阳系的“小透明”。这让我想起上微积分课时,老师说“数学的边界就是人类无知的边界”,原来科学的进步,本质是一场“承认自己菜,然后努力刷题”的过程。

但作者也提醒我们,科学、帝国和资本主义“联手”后,虽然搞出了飞机、手机这些神器,却也带来了麻烦。比如,欧洲人靠科学技术殖民美洲,现在我们靠科技疯狂消费,结果搞出气候变暖、AI会不会取代人类这些问题。作为天天用ChatGPT写作业的大学生,我突然有点慌:要是未来AI比我还会考试,人类该干啥?作者说的“人类可能变成算法的打工仔”,会不会真的发生啊?

合上书的时候,窗外的夕阳正把图书馆照得暖乎乎的。虽然书里讲了很多人类的“黑历史”和“大坑”,但作为一个天天纠结“考研还是就业”的大学生,突然觉得没那么焦虑了——原来人类从原始时代就一直在“摸着石头过河”,每一步选择都有得有失。

现在的我们,面对AI、环境危机这些“新副本”,可能就像几万年前的祖先面对认知革命一样,既害怕又好奇。但书里有句话我记得特别清楚:“人类的历史,就是一部‘边犯错边折腾’的成长史。”作为大学生,或许我们不用急着找到“正确答案”,保持对世界的好奇,多想想“我想成为什么样的人”,比背书拿高分更重要吧。

最后想说,这本书真的适合躺在宿舍床上读,一边读一边吐槽“原来我们祖先这么会玩”,读完还能和室友聊聊“如果人类灭绝了,AI会怎么写我们的历史”——反正,比刷抖音爽多了,还能顺便在选修课作业里偷偷加点“奇怪的知识”,入股不亏!

“八卦”与“虚构”:解码人类文明的底层逻辑

文化与传播学院 刘冰冰

讲述人类历史与文化?反映人类哲学问题?一部科普典籍?当我们试图对《人类简史》发出疑问时,往往会陷入理解困境之中。待细细品味,我们不难发现,这实际上是一部集哲学、科学、历史等为一体,多学科知识融合的著作。透过尤瓦尔·赫拉利笔下散发出生命力的文字,我仿佛看到了正在翻卷的海浪,正推动着人类文明的发展。一文一言巧妙演绎着人类的历史,点织成线、线构成面的三维空间映入眼帘——“八卦”中的“虚构”故事,这是解码人类文明的底层逻辑。

与我们探寻历史与文化的传统方法不同,作者尤瓦尔·赫拉利试图借助生物学的手术刀,对人类文明进行剖析。从由虚构故事编织而成的认知革命,到被称为“人类史上最大的一个骗局”的农业革命,再到让人成为神一般的存在的科学革命,尤瓦尔·赫拉利从宏观角度出发,讲述了人类从原始石器时代到21世纪的人类发展进化历程。宏观之中尽显微妙细节,在人类历史进程中,作者同时也向我们展示了许多不同时代的日常生活与信息交流。其中,是由“八卦说”与“虚构说”编织而成的认知革命让我感触颇深。

认知革命,这是一个由虚构故事编织而成的时代。尤瓦尔·赫拉利在《人类简史》中说到,“人类和黑猩猩之间真正不同的地方就在于那些虚构的故事,它像胶水一样把千千万万的个人、家庭和群体结合在一起。这种胶水,让我们成了万物的主宰。”诚然,人类的聚集成团往往是由于某个共同话题,某个共同目标,亦或某个共同追求。尤瓦尔·赫拉利在书中用生动的比喻——“八卦的能力”,比作人类的语言能力,他将“八卦说”和“虚构说”作为解码人类文明的底层逻辑。总的来说,我们可以从中透过现象看本质——人类因“八卦”聚集成群,“虚构”的故事因“八卦”响彻大江南北,社会由此形成与发展。

“八卦”现象与“虚构”故事的描述让人眼前一亮,为我们理解认知革命起到“点缀”式的“锦上添花”效果。生动有趣的“八卦说”不仅完全打破了我对《人类简史》“正统历史巨著”的刻板印象,无形中还引导着我将现实生活“抽丝剥茧”,在历史与现实的结合中进一步理解认知革命。

在“八卦”现象上,君且看现代年轻人因有着共同的话题、聊着共同的八卦,而汇集于豆瓣、微博、哔哩哔哩等平台的现象比比皆是。在如火如荼的交流声与讨论声中,一次次冲榜提势的超话与词条、一条条视屏弹幕的集体狂欢、一个个信息上百的群聊……都是“八卦”聚集作用的产物。饭圈文化的形成离不开粉丝们共同的兴趣、话题与追求,狗仔文化和热搜头条文化的滋生离不开虚构故事的编织。在科技革命的影响下,我们交流“八卦”的方式不再是原始社会中,围着火堆而面对面的闲谈,而是现实与虚拟相结合的多形式、多载体交流,实现了物理场域向数字场域的转变。

在“虚构”故事上,我不禁想起马原笔下先锋文学中的“虚构性”。马原的先锋作品总与“虚构”产生关联,尽管文中多次刻意暴露故事的虚假性,但在其非线性结构的叙事和碎片化、多样化的事件交叠的高超写作技术下,读者潜移默化地被其中的虚构故事所吸引,并在无形中陷入了马原的叙事实验的圈套中。在我看来,《冈底斯的诱惑》便是对人类认知革命的一个反映——外来者起初对“野人”的存在只是表现出猎奇与质疑,但随着当地居民第三方转述的多次强调,在口头证据的强调与证明下,他们也逐渐默认了“野人”的存在。自此,谣言在传播中逐渐“坐实”,“野人”的存在仿佛成了铁证如山的事实,让人们深信不疑。

原始的“八卦“被写进历史,现代的”八卦“被信息技术记录。社会在变革,时代在发展,人类那颗“八卦”的初心却永不褪色。《人类简史》揭示的“八卦”与“虚构”密码,始终在文明的演进中闪烁。

《人类简史:从动物到上帝》读书心得:原来我们都是“故事大王”

教育学院王婉婷

第一次读完《人类简史:从动物到上帝》,我坐在宿舍床上发了半小时呆。这本书像一盆冷水,把我从小到大相信的很多“真理”都泼醒了——原来国家、金钱、法律甚至公司,都是人类编出来的“故事”。但最让我震撼的是,作者尤瓦尔·赫拉利说:正是这些虚构的故事,让我们从普通动物变成了地球的主宰。

一、会编故事,才是真本事

7万年前,我们的祖先突然开窍了。别的动物只会喊“小心!有狮子!”,智人却能围在篝火边说:“昨晚梦到山神说,我们该去东边找新家园。”这种编故事的能力,让成百上千的陌生人能一起干大事。就像现在追星族能为偶像集体打榜,游戏玩家能为帮派熬夜攻城,人类天生就相信“看不见的东西”读到这里我突然懂了,为什么学校里每个社团都要搞口号、做徽章。原来从古代部落的图腾到现代公司的LOGO,都是同一个套路——用共同的故事把大家绑在一起。就连我钱包里的纸币,也不过是印着人头图案的纸,但我们所有人都相信它能换奶茶。

二、被小麦“坑”了的人类

书里有个特别扎心的观点:不是人类驯化了小麦,而是小麦驯化了人类。1万年前,人类为了种小麦,开始弯腰除草、定居建屋,得了腰椎病还要担心旱灾。这和现在有什么区别?我们为考大学熬夜刷题,为买房加班到秃头,不也是掉进了新时代的“小麦陷阱”吗?最让我后背发凉的是科学革命部分。作者说人类就像拿到魔法说明书的小孩:我们造出了原子弹,发明了人工智能,甚至能编辑基因,但根本不知道这些会把世界带向哪里。就像现在刷短视频停不下来,玩AI换脸玩到真假不分,科技跑得比我们的脑子还快。

三、在虚构世界里认真生活

刚读完书那几天,我有点emo:如果什么都是编的,考试、工作、买房还有啥意义?但看到结尾突然想通了——知道圣诞老人是假的,孩子还是会期待礼物;知道游戏是虚拟的,我们还是会为胜利欢呼。重点不是故事真不真,而是它能不能让我们活得更好。看看身边的同学:有人在网上写小说建起百万读者的“王国”,有人用短视频教物理比老师讲得还有趣,还有人在游戏里设计自己的星球。这不就是现代版的“编故事”吗?赫拉利说得对,人类最厉害的不是发现真相,而是明知故事是假的,还能一起把它变成真的。

合上书的时候,我反而更珍惜手上的学生证、微信里的零钱、甚至学校颁发的奖状。它们或许都是“集体幻觉”,但正是这些幻觉,让我们能一起盖大楼、造火箭、在疫情时团结互助。下次再听见有人说“认真你就输了”,我一定会笑着摇头——人类能走到今天,就是因为愿意一起认真“编故事”啊。

读书心得«究竟快乐与否»

文化与传播学院 陈海燕

在本期“师生共读经典”中听覃静华老师领读«人类简史»使我受益良多。

在书目分享的前段老师问我们,现在点外卖、便捷式烹饪快乐还是原始人类打猎采集以获取食物快乐?我第一反应是认为原始人类快乐,在老师还没解答之前我想到的佐证材料是«诗经»中的«弹歌»,这首歌谣记叙了古人打猎的情景,铿锵、明亮的节奏或许可以说明原始社会获取食物的方式并没有现代人所想的这么难,但我转念一想又觉得原始人打猎并不快乐,或许古人会创作这首歌就是因为生活难所以用一种积极的方式来缓解。总之我的答案是不明确的,快乐与否我无法界定,我也很好奇答案究竟是什么。

接下来覃静华老师领读«人类简史»逐渐为我们揭示人类社会进步的秘密。人类经历认知革命获得语言的进步,通过农业革命获得了固定的粮食产出,进行科技革命使得全球分工,人类大规模合作。因为农业革命人类彻底改变了,人类在解释客观存在的时候既会描述客观实在,也编造虚构故事。因为编造虚构故事,人类发生了诸多。

国家政治的“虚构故事”出现,构筑了复杂的社会结构,使得人类社会变成一个自动规训和自觉被规训的环境,有如我国古代的仕大夫,自出生读书起就被君君臣臣的理念囚禁;女子在不同朝代被不同程度但都存在的女卑观念捆绑。宗教形成强大凝聚力的同时也有强烈的排他性,某些战争因宗教教义冲突而爆发。读书人“春风得意”是真实的快乐吗?当代社会消费主义盛行,生活在被包装过的环境,建立在这些“虚构故事”上的人类社会其快乐还是真的吗,这样的快乐究竟是发自内心还是由人所操纵的。

老庄都有“返璞归真”的相关理念,提倡小国寡民、绝圣弃智的社会状态。古人有时代的局限性,看待问题没有现今的辩证唯物思维,现在我正感觉现代人也有时代局限性,我们无法认识古人的快乐。打猎、采集、那种刀耕火种的日子究竟是什么样的快乐,那才是人类最纯粹的快乐吗。

至今我也没有得出结论,究竟原始社会与现代社会到底哪边更快乐。但还有一点很重要,那就是人类会发现自己的无知。唯有不断探索,认识社会与自己才能迎来解答吧。我本人平时更偏爱看文学相关的书籍,流连在风花雪月中,留恋内敛含蓄的美学。学习完这堂课后,我现在更进一步认识到自身认知的不足——不能总是停留在文学的世界里,偶尔也要走出浪漫走向现实。

英语语言文化学院 陈玉婷