本网讯 2025年10月24日下午15:00,多语种中华文化译介研究中心成功举办学术讲座,特邀中国外文局译审、中国翻译协会常务副会长黄友义先生担任主讲嘉宾。本次讲座主题为“人工智能语言时代,我们为什么要学习外语和翻译?”,吸引了全校130余名师生参与,英文学院院长温宾利教授主持讲座。

讲座伊始,黄友义开宗明义地指出,作为一个世界大国,面对英语作为世界通用语言的现实,中国的发展离不开外语,更离不开翻译。在“讲好中国故事”成为时代命题的今天,对外翻译的重要性愈发凸显,它是构建中国国际话语权体系、为解决“挨骂”问题和创造良好国际环境的关键支撑。

讲座现场

黄友义强调,为服务国家发展战略需求,提升我国国际传播能力,外语与翻译人才必须树立并强化四种核心意识:国情意识、语言意识、受众意识和服务意识。他通过丰富的案例,深入浅出地阐述了这“四个意识”在实践中的应用与重要性。

“国情意识”要求翻译工作者深刻理解中国的发展阶段、政策导向与文化内核。例如,在翻译“新的历史方位上实现党的历史使命”等政治文献表述时,需准确把握“历史”在此语境下的特定含义,并非简单指代过去,而是强调其重大的现实与未来意义。“语言意识”关注中英语言的本质差异。黄友义以“大写意”与“工笔画”、“稳中求进”等为例,说明中文讲究意境与概括,英文注重具体与逻辑。翻译时需跳出字面束缚,进行创造性转化。“受众意识”强调翻译要以目标读者为中心。他提到,面对现代国际受众,应避免过度强调特色表述,而应采用更中性、易理解的语汇,例如用“中国革命”替代可能引发特定联想的表述,以营造平和的交流氛围。提升外文译本的“可读性”至关重要,目的是吸引高端读者群,有效传递信息。“服务意识”明确翻译的最终目的是服务于国家发展战略和国际传播大局。黄友义引用领导人讲话及“中国梦”、“人类命运共同体”等核心概念的翻译与传播过程,指出翻译不仅是语言转换,更是理念的阐释与价值的沟通,需要确保译法能够被国际社会准确理解和广泛接受。

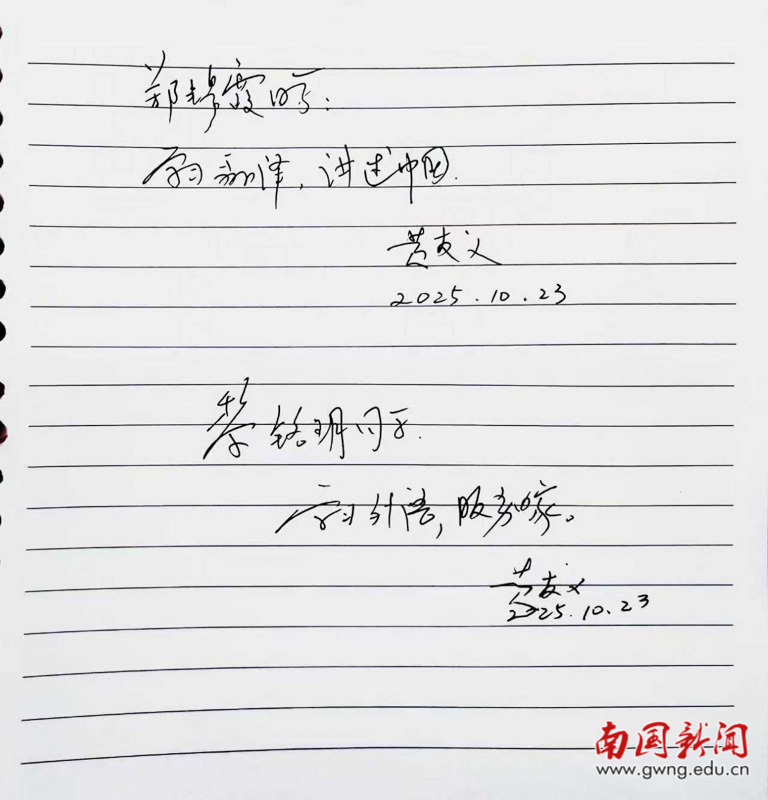

黄友义给同学们题词勉励

在剖析对外翻译的学习路径时,黄友义结合自身经验,分享了诸多宝贵见解。针对人工智能的挑战与机遇,他认为,技术工具无法替代翻译工作者对国情的深刻把握、对语言的精妙驾驭以及对受众的精准洞察。他鼓励外语学习者积极拥抱技术,但更要夯实语言基本功,提升跨文化沟通能力,特别是在政治、外交、文化等复杂领域的翻译与传播能力。

讲座最后,黄友义接受了在场师生的提问。讲座在全场师生的热烈鼓掌中圆满结束。讲座结束后,两名汉语言文学专业的同学邀请黄友义译审为他们题词,黄友义欣然同意,题词勉励学好外语,学好翻译,服务国家,讲述中国。(图:谢丹平 文:向健)

相关链接:

黄友义,中国外文局译审,中国翻译协会常务副会长、中国翻译研究院副院长、全国翻译资格(水平)考试英语专家委员会主任、全国翻译系列高级职称任职资格评审委员会主任、全国翻译研究生教育指导委员会专家委员会主任、《大中华文库》副总编辑。

曾任国务院学位委员会委员、全国翻译研究生专业学位教学指导委员会主任、国际翻译家联盟副主席、中国外文出版发行事业局副局长兼总编辑和中国互联网新闻中心主任、外文出版社总编辑、中国翻译协会秘书长、《中国翻译》杂志主编。长期在对外翻译出版领域工作,担任中美大型合作出版项目《中国文化与文明》中方总协调人,深度参与中美互联网论坛和中英互联网圆桌会议并担任论坛主持人。

曾多次为党和国家领导人担任口译,长期参加党政文件和领导人讲话的翻译和译文审定工作,包括《江泽民论三个代表》、中国政府白皮书等文献,主持编写《汉英外事工作常用词汇》和《汉英翻译词典最新词汇》。此外,还出版多部译著,并完成数百万字的中译英书稿核定工作。外译中作品包括美国文学名著《名利场大火》、《马歇尔传》和《无冕之王》。近年参与的英文稿核定工作包括《习近平谈治国理政》(一至四卷)、《习近平著作选读》(一、二卷),著有《从“翻译世界”到“翻译中国”—对外传播与翻译实践文集》。