本网讯 为弘扬中华优秀传统文化,促进跨文化交流,4月17日下午,国际学院联合文化与传播学院在多语种教学楼成功举办“非遗扎染技艺体验课”。活动由汉语国际教育专业2022级许宝文、冯楚婷两位学生担任主讲“小老师”,在国际学院尹向红老师、文传学院汪贝娅老师的指导下,带领我校留学生沉浸式体验国家级非物质文化遗产扎染技艺,以艺术为桥深化文化理解。

中国文化体验课课堂授课中

活动伊始,通过《中国扎染技艺》短片,留学生深入了解了云南白族扎染的千年传承。从草木染料提取到“绞、缝、扎、缀”的精妙技法,传统工艺的匠心智慧令在场学生赞叹不已。随后,“小老师”冯楚婷系统讲解扎染工具材料,开展基础色彩词汇教学,逐步拆解扎染工艺流程。

留学生们在“小老师”的指导下体验扎染技艺

在汉语国际教育专业“小老师们”的协助下,留学生们开启了个性化创作。创作环节,留学生们领取棉布与工具,跟随小老师们学习“鹿胎缬”“鱼子缬”等经典扎法。双手翻飞间,白布被棉线捆扎成形态各异的“小包袱”,浸入靛蓝染料的一刻,留学生充满好奇,期待值拉满。

有别于传统扎染的素雅风格,留学生作品展现出独特的风格:大胆的撞色搭配与创新技法,让东方传统技艺与西方审美理念碰撞出新颖火花。随着对工艺的熟悉,部分留学生从初期需要全程指导,到后期已能独立完成扎染全流程操作。

作品晾晒期间,课程组设计了语言实践展示环节。留学生们手持半成品,运用新学习的颜色词汇,逐一介绍作品配色方案,实现了文化体验与语言学习的双赢。

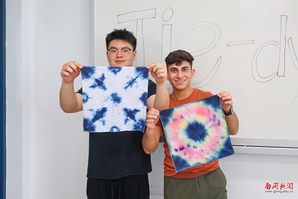

留学生手持各自扎染作品合影

活动尾声,留学生们手持独具风格的扎染方巾合影留念,分享创作感悟。国际学院尹向红老师表示:“此次活动让留学生们亲身感受到中国传统工艺扎染的精妙之处,极大地加深了他们对中国传统技艺的了解,更在不同文化之间架设起了一座沟通交流的桥梁,促进了多元文化的融合与理解。”

作为中国民间传统染色工艺,扎染技艺于2006年被列入国家级非物质文化遗产名录。此次体验课以“小老师”为纽带,以非遗为载体,生动诠释了中华文化的开放包容,为促进多元文化交融提供了创新范式。(国际学院 尹向红 李思宇 文化与传播学院 汪贝娅 钟嘉淇)