众所周知,学分是完成大学学业获得学位的硬性指标;“求知”是求学道路上所收获的知识与经验,也是对自身素质与涵养的一种提升,究竟在南国学子心中两者孰轻孰重?为了一探究竟,本报发起了“求知or求分”问卷调查。作为大学生,又该如何衡量“求分”与“求知”?

听讲座,为了求知or求分?

名师讲坛、校园讲座是大学最常见的活动,也是校园内学术交流的平台和社会知识的集散地。不少高校通过讲座、讲坛向学生传授知识与经验,营造高品位、多元化的校园文化氛围。但是,目前的大学生对于参加讲座的初衷已经悄然发生着改变。

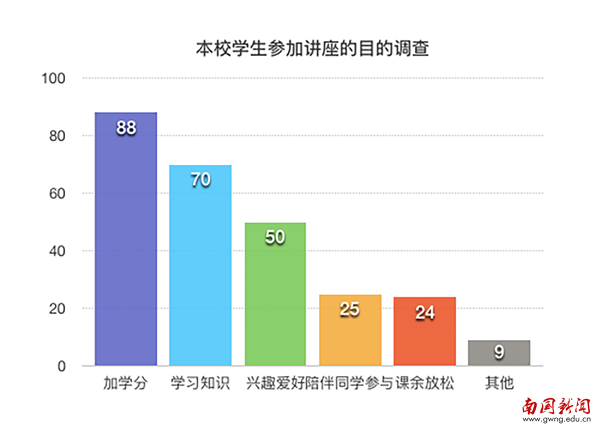

当代大部分中国大学实行的都是学分制,所谓学分制就是以学生取得的学分作为其学业完成情况的基本依据,并据此进行有关管理工作。在包括我校在内的许多高校,学分是奖学金评定的重要依据,而获取学分的方式也包括参与被纳入社会实践范畴的讲座。所以,许多大学生为了能够修满学分顺利毕业,参加校内各式各样的讲座;还有一些仅仅抱着获取奖学金的目的而参加讲座积攒学分。在他们眼里,学分成了唯一目的,殊不知为获取学分而求知的过程及个人参与其中的体验其实也很重要。

学分是判断一个学生学习成果必不可少的评判基础,但单看学分却是相对片面的。毕竟大学是人生中储备多元知识、培养综合能力的一个重要阶段。如果只是为了拿学分参加讲座,并在讲座过程中玩手机耗时间,那听讲座的目的和心态已然背离求知初衷。针对这个现象,华中农业大学教授严建斌也在自己的网络博客中大呼:“一场校内讲座中,满满一教室的学生听众,竟有大部分不是因为对讲座的内容感兴趣,而纯粹是为混学分,真是令人痛心。”

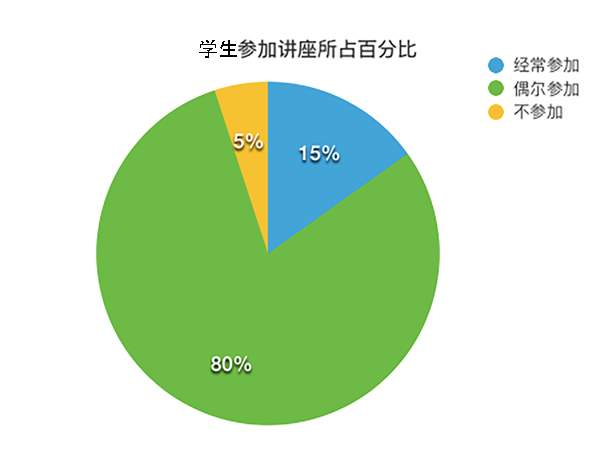

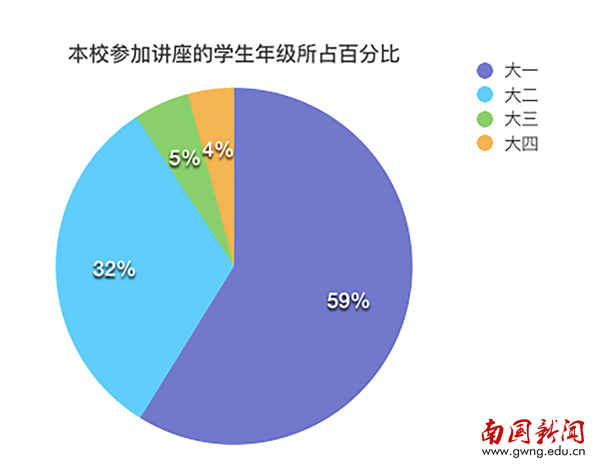

发起此次“求知or求分”问卷调查,记者旨在通过了解我校同学们对参加讲座的态度而深入了解大家的学习目的。而调查结果显示,在南国有近八成的学生是为了得到学分而去听讲座的。在调查的学生中,有超过五成的同学表示自己会偏向于参加企业校园宣讲会类型的讲座,因为宣讲会可以让在校的学生更好的了解当前社会的就业形势,以便于学生们为自我发展找准定位;此外,仅有四成的学生表示自己会参加学术性较强的讲座,因为学生普遍认为,学术性讲座所讲述的内容实用性不强,对自身目前的发展没有实质性的帮助。

根据记者对多位同学的深入采访,多数学生表示参加学校的各种社团活动以及讲座,学分的确是一个很大的诱惑。当记者问到,为什么这么重视学分的问题时,大家不约而同地回答:为了毕业。来自2016级中国语言文化学院汉语言文学专业的邓雅丹同学说:“刚进大学,参加活动及讲座也是因为兴趣,但后来有部分讲座宣传都着重强调加学分,修够学分才能拿奖学金、毕业,所以我的思想也跟着发生了转变,开始为了学分而求知了。”“学校有规定,必须修够社会实践分,综合分才能顺利毕业。”2016级朝鲜语专业的来晨祎同学也说道。她认为将毕业与学分挂钩的做法,让许多的学生过分看重学分,而忽视了真正需要关注的重点。

中文学院2014级国际教育专业学生陈蔓萍始终如一地朝着自己的目标方向前行,一步一个脚印踏实地走在学习之路上。2016年她被评为“学习之星”。回顾自己参加的每一场讲座,陈蔓萍认为都有不一样的深刻意义。“我不喜欢以功利的态度参加讲座。我在乎的是听讲座时的认真与享受,参与讲座时得到的收获。不论过程如何,你回头一看,就会发现自己有所成长。”谈及硬性学分制,她表示自己更注重个人追求。“有时看得越重,便伤得越重。片面追求学分,等你放慢自己脚步时,会觉得曾经的自己在浪费时间。”

中文学院2014级新闻采编班的林同学表示,偏重学分对学生自身发展而言是有局限的,容易陷入“囫囵吞枣”的学习状态。参加自己本无兴趣参加的讲座或者活动,不过是敷衍了事浪费时间。而且对人格养成也会造成影响,形成太过于功利性的心理。

淡化学分,找回自我

假如没有“学分制”这一说,你还会积极参加学校的讲座和社团活动吗?针对这一问题,同学们也各有想法。国际经济与金融学院的谭皓婷同学说:“即使没有学分,我还是会去听讲座。毕竟上大学最重要的是学习,听多场讲座,学多一点好东西,永远不是一件坏事。”林同学表示,参加学校的讲座和社团活动可以发现自己更多的潜能和兴趣,挑战自我,学到更多的知识,认识更多优秀的老师和师兄师姐。

也有同学提出建议,希望学校少一些“形式化”的讲座,与其规定讲座数量,不如提高讲座质量。哪怕没有学分,他们也愿意并期待听一些实用且专业性强的好讲座,真正达到求知的目的。

中文学院2016级何同学向记者提到她开学初的一段经历。那时有个讲座,虽然她并没有多大兴趣,但为了学分,她依旧前去参加。据她回忆,当时现场座无虚席,又恰逢初秋,整个会场十分闷热。几个同来的同学都选择回教室晚自习,只有何同学一人坚持留下来。“我就像蒸了两个小时的桑拿,结束时已满头大汗。”她坦言,讲座的实质内容自己并没有充分吸收,全程的坚持只是为了那0.1分的社会实践分。之后的何同学幡然醒悟,其实时间还很充裕,学分可以慢慢积累。回想起那次听讲座的经历,她并不感到后悔。她认为,在还没有明确未来发展目标时,多参加活动、多取讲座,在积分的同时,也会对自己描绘未来蓝图有帮助。何同学笑言:“毕竟每一场讲座,都是主讲人智慧的精华。”

听听老师怎么说?

针对问卷相关结果,我校英语语言文化学院的张映先教授表示,能理解同学们看重学分的想法,毕竟目前大学教育都采用学分制,学分对学生而言尤为重要。在张映先看来,我校学生学习积极性普遍较高,但同学们有时会过分看重书本上的考点要求,而忽略了学习的目的是为了学会运用知识。张映先建议同学们抱着学习的心态去听讲座,这样才能在获取知识的同时,也让老师的讲座变得更加有意义。“大学是个学术的殿堂,权衡好‘知与分’二者的关系,才能学习到让自己受益终身的知识。”

国际经济与金融学院任玎老师认为,如果学生都抱着很强的目的性和很低的求知欲来参加讲座,明显违背老师们举办讲座的初衷。她表示自己是“学分制”坚实的拥护者,因为学分制是教育发展的必然趋势。但是,目前我国高校学分制也还有待完善,因此她提议国内的学分制可以学习国外的学分制,打破固定的毕业年限,鼓励优秀学生提前修满学分,提前毕业;给予基础较差的学生更多的时间去打下扎实的基础,而非功利性地通过盲目参加讲座凑学分。任玎还建议:“大学四年是人生中最宝贵的四年。因为18—22岁这个阶段是学习能力最强,能结合自身创新能力而发展的年龄段,所以大家要好好把握这四年。不要错过任何学习知识的机会。任何知识都是知识,都可能是你步入社会的钥匙。此外,学校可以开展更多不同领域的讲座,同时鼓励更多的学生和老师参与到讲座当中,让师生都成为讲座主讲人,以营造更好的学术氛围,吸引更多的学生以求知的心态去听讲座。” (记者 程夏子 彭冬清 实习记者 黄嘉文 郑湘谕 陈敏仪)

【评论】在求知的道路上保持自我

根据百度词条的解释,“求知”即为探究知识之意。追溯古今,正是一个个个体对知识的渴求推动了整个人类文明的进程。然而当下,在作为时代主人翁的大学生中,许多人学习的目的不再是求知而是“求分”:追求考试的高分,或是为了毕业而通过参加讲座或比赛积攒学分。为了分数而学习,而非为求知而学习,这本身就是本末倒置。忽略了学习的本质,我们是否还能续写文明?

(漫画来源于网络)

所以,在知识日新月异的当代,我们更应该在学习上端正思想。把自己置身于知识海洋,探求知识的奥秘,对人类未知领域进行开拓,思考出属于自己的世界。在大学里,我们只有为了“求知”而学习,才能主动而愉悦地学并在自己专业的知识领域里有所作为,为今后步入人生殿堂修筑坚实基础。一事无成的人生是悲哀而又无助的,我们永远无法预知是哪方面知识的缺失会让自己与心爱的工作岗位失之交臂,所以我们必须探求知识的本质,透彻了解我们所学的专业领域,尽量减少知识的空白层。

知识就像未知的宇宙世界,神秘而又充满着探险的意味;而我们的求知之路也就是一条探险之路,你不知道漫漫前路等待你的是平坦通途,还是险象迭生的山路。但是,请永远始终如一的追求属于你的求知宇宙,它不会让你失望的;请始终如一的在求知的道路上保持自我,它会回馈你更多。

那么作为大学生的我们在求知的路上如何才能做到保持自我,不忘初心呢?

首先要立足于自身实际情况,设立适当的学习目标。求知的道路漫长而又艰辛,我们需要树立面对困难的信心与决心。当遇到学习上的瓶颈,不要因为自己迟迟没有质的飞跃而轻言放弃。请坚信,日复一日的坚持,日复一日的学习,你就能置身于知识的洪流,如鱼得水。

其次便是坚持自我,不要轻易被外界环境所左右。当下我们所处的时代是浮躁的,“读书无用论”的盛行,信息的碎片化,而社会舆论更是娱乐至死。在如此的社会风气下,我们应该学会坚持自我,保持对知识的敬畏之心,而不是随波逐流,放弃了纯粹的“求知”之心。

最后,选择志同道合的群体作为自己前行的伙伴。“一样米养百样人。”不同生存环境下,

人的思想观念不一样,对知识的态度也不一致。如果你想要在良好的氛围下“求知”,可以选择与对知识有不懈追求的同学为伴,互相鼓励,互相进步。此外,也可以把古往今来伟大的求知者作为自己精神的寄托,当成榜样,督促自己前进。

求知的道路从来都不是一蹴而就的,希望你我能始终不忘初心,笃定前行。 (彭冬清)

时间:Mar 16, 2017 11:20:00 AM

录入者:刘阳