在北冰洋周边的广袤苔原上,生命正演绎着令人惊叹的适应性史诗。卫星云图与地面监测共同编织的数据图谱显示,自1980年代以来,北极植被覆盖度正以年均0.5%-2%的速度扩张,部分区域灌木高度突破半米,生长期延长至惊人的3个月。这种被称为“北极变绿”的现象,引发了人们对一个关键问题的思考:植物生长的加速,及其二氧化碳吸收量的增加,是否会减缓气候变化的速度呢?

绿色蔓延的表象下,隐藏着微妙的生态制衡。体型更大、寿命更长的植物确实会生成更多的氧气,并吸收更多的二氧化碳,但前提是北极地区新生长的植物数量能够超过在变暖环境中消亡的植物数量。然而,光合作用增强所带来的这些益处,很可能会被北极变暖引发的其他负面后果所抵消。当永冻层解冻释放封存万年的甲烷,当外来物种乘着变暖东风长驱直入,北极可能从碳汇摇身变为碳源放大器,这无疑将对全球气候产生更为复杂的影响。

卫星看到了什么

植被可以吸收人眼可见光谱部分的光,但也会强烈反射近红外光。这种光谱特性差异成为卫星遥感监测的基础,因此通过观察可见光和近红外光反射的差异,卫星可以检测植被的生产力。自20世纪80年代初以来,所观测到的结果显示,苔原植被总体呈现增加态势。尽管北极地区植被的增加并非呈均匀分布,但绿度的增加已成为一种普遍现象。

2012年发布的研究报告《气温和植被的季节性在北方逐渐减弱》指出,根据当前绿度变化速率推算,到2050年北极植被的覆盖范围可能增加近50%。该研究的主要作者梁旭指出,植被扩张存在自然限制因素。与温室气体持续累积不同,植被的生长还受到太阳辐射和降水等其他资源的严格限制。此外, 北极漫长而黑暗的冬季也会限制植物生长所必需的阳光,从而对植被的进一步扩张形成制约。

北极变绿色,还是变棕色?

随着全球气候变暖以及二氧化碳含量的攀升,北极地区植被覆盖之处开始逐渐变绿。令人遗憾的是,这些看似有利于植物生长的因素,却可能导致北极植物出现褐变现象,甚至成为植物走向衰亡的“幕后推手”。这在很大程度上意味着植物生命的终结,但气候变暖通过复杂的机制,使北极植被陷入这种褐变的困境。

在漫长的冬季里,许多耐寒植物都在期待与寒冷“赴约”。这是因为它们的生理机能早已适应了这种低温常态,寒冷环境反而会为它们维持生存和积蓄能量提供保障。一旦冬季气温突然异常升高,这种原本稳定的生态平衡就会被打破。高温恰似给植物释放了一种“误导信号”,诱使它们提前进入发芽阶段,从而过早地消耗掉自身的抗寒储备,失去原本强大的抗寒能力。

与此同时,高温还会消融植物表面的保护性积雪。积雪原本是植物的“天然防护盾”,起到抵御严寒、保持土壤温度和湿度的作用,为植物提供一个相对稳定的生存环境。而当冬季气温恢复到平均水平时,这些已经提前发芽、失去保护的植物就会变得十分脆弱,更易受到寒冷的侵袭,因此很难再有足够强大的生命力存活到夏天。

生态扰动进一步加剧植被退化风险。枯死植物积累增加可燃物载量,再叠加雷击频率上升的“魔法”,野火风险进一步升高。其危害范围并不局限于上一个冬天死去的植物,冻土融化和地面沉降也会导致积水的形成,淹没那些不适应环境的植物,形成新的生态胁迫。

《北极报告卡:2021年更新》指出,一些地区出现了褐变现象,这可能是由于冬季极端变暖,或是野火和积水等景观干扰。值得注意的是,自1980年代初卫星观测以来,夏季最绿的5个值都集中于过去的10年内,且总体呈现更绿的趋势。 然而,一旦北极气温持续升高,曾经的绿化趋势可能被褐变所取代,枯死植被将停止碳吸收过程。

生长季更长,腐烂季也更长

从2000年到2020年这20年间,春季以每10年2.3天的速率提前,而秋季则以每10年1.3天的速度延后,共同促成了生长季的持续延长。生长季的延长看似为北极带来了希望,但变暖引发的其他后果却可能轻易抵消植被密度或寿命增加所带来的益处。每年秋季,太阳会如期沉入地平线以下,而在此之前,植物的光合作用就会因气温下降而终止。与地上的短暂变化不同,地下环境在持续变暖的影响下,正在发生更为持久且深远的改变。

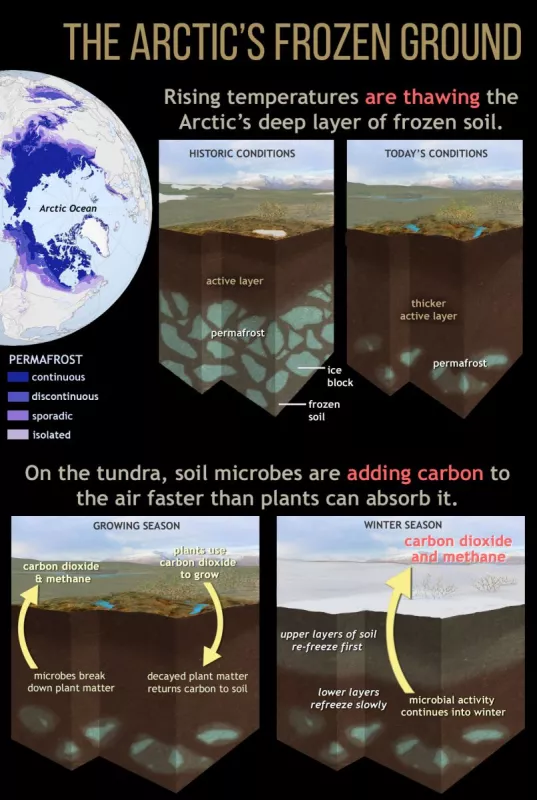

全面评估北极变暖的生态效应,必须深究其对永久冻土的影响。永久冻土是指温度至少保持在水的冰点0°C或以下,且持续时间为两年或以上的地面。当前北极加速变暖正在瓦解这一脆弱的温度平衡,深度达数十米的冻土层开始解冻,释放出封存在永久冻土中的有机碳。这一过程犹如打开潘多拉魔盒,触发一系列连锁反应:

1.土壤微生物的“冬眠”状态被打破,其代谢活动呈现出显著的季节性突破。传统上受温度限制的分解过程不再局限于夏秋季节,深秋乃至初冬时段的微生物活动可延续数周,形成持续的温室气体排放通道。

2.冻土融化导致的土壤结构改变,正在重塑地下碳循环模式。深层有机质的分解速率较表层土壤快2-3倍,释放出储存在古植物残体中的二氧化碳和甲烷。这些温室气体不仅加剧气候变暖,更形成正反馈循环,加速冻土退化进程。

3.水文系统的重构进一步放大生态压力。融化的冻土层形成新的热融湖和湿地,改变地表反照率的同时,创造出独特的甲烷排放热点。这些水域在冬季形成特殊的厌氧环境,促进产甲烷菌的活跃,使温室气体排放具有显著的季节性脉冲特征。

气体变化图

北极的不速之客

随着树木和多叶灌木在北极地区逐渐繁衍生息,研究人员预计北极地区将开始吸收更多的热量。“反照率”这一词被他们用来描述地表反射的热量或光线量,并指出“如果积雪被植被所取代,反照率就会发生改变,从而吸收更多的太阳辐射。较低的反照率又将进一步加剧变暖。”因此,我们可以发现,反照率降低并不是导致连锁反应的唯一因素。

此外,北极景观的转变已经吸引了新的栖息者,气候变暖让北极成了昆虫的新乐园。食叶蛾可能发现这里变得更加适宜生存,虫卵存活率大幅提升。特别是在春季和夏季这两个食物相对匮乏的时期,它们能够觅得更多叶子果腹,从而在秋季产下更多卵。随着北极的灌木丛愈发增多,原产于北方森林的哺乳动物也逐渐向北迁移,比如驼鹿、白靴兔和海狸。

海狸的可爱形象深受人们喜爱,但它们改造环境的本领也可能带来麻烦。这些“动物工程师”在河边筑坝拦水,把树木啃倒当建材,造出一个个水塘当新家。在2018年的一篇题为《苔原带筑坝:海狸殖民北极》的论文中,肯·泰普团队描述了卫星对海狸活动的观测情况,其对地形的改造甚至在太空中都能清晰可见。他们在阿拉斯加苔原中发现了56个新的海狸群落,这些群落自1999年起便开始形成。

同时,他们在《北极报告卡:2021年更新》中专门撰写了一篇介绍海狸工程的文章,该文章报告了阿拉斯加苔原中约1.2万个海狸池塘的卫星测绘结果,并表明该区域在过去20年间,池塘数量大致增加了一倍。

位于阿拉斯加的海狸窝

泰普团队指出,当前对海狸对北极影响的研究仍处探索阶段,海狸入侵北极的确切原因至今仍未明确。在20世纪之前,海狸因遭到过度猎杀而濒临灭绝。之后,限制捕猎的措施使其种群得以休养生息,数量逐渐增加,这或许为它们迁徙至北极苔原创造了条件。而海狸砍树建池塘的行为,正在使下方的永久冻土加速融化。与所有融化的永久冻土一样,该土壤同样会释放出温室气体,加速了苔原的转变进程。

因此,我们可以发现北极生态系统的蜕变呈现出典型的非线性特征:植被扩张带来的短期碳汇收益,可能被永冻层融化引发的长期碳排放所抵消。这种生态过程的自相矛盾,揭示了地球系统演变的复杂性,而这些绿色植被也更像是气候变暖的“烟雾弹”,掩盖着生态系统正在经历的深刻危机。

好啦,本期的科普又到尾声咯!如果你还有点意犹未尽的话,赶快点击上方蓝字关注“南国极地问题研究中心”公众号吧,往后我们会继续给大家带来更多有趣的极地科普哦~

科普注释:

生态扰动:生态学是研究生态系统中生物群体和环境之间相互作用的一门科学,其中生态扰动指“任何暂时改变生态系统结构、组成或功能的事件”。强调扰动是塑造生物群落动态的重要机制,例如火灾、洪水、风暴等自然事件,以及人类活动(如砍伐、污染)。(来源:Huston, M. (1994).《生物群落生态学》)

干扰是群落外部不连续存在、间断发生因子的突然作用或连续存在因子的超“正常”范围波动.这种作用或波动能引起有机体或种群或群落发生全部或部分明显变化,使生态系统的结构和功能发生位移。(来源:周道玮,钟秀丽.干扰生态理论的基本概念和扰动生态学理论框架[J].东北师大学报(自然科学版),1996,28(1):90-96.)

原文链接:https://nsidc.org/learn/ask-scientist/greener-arctic-better-arctic?sessionid=-338206546