在遥远而神秘的北极之地,有一种宛如冰雪精灵般的神奇生物——雪鸮[xuě xiāo]。它身披洁白羽衣,在冰原与苔原之间自由翱翔。你可知道,它不仅拥有令人惊叹的庞大体型和独特外貌,生活习性亦充满奇妙。从独特的繁殖策略到高超的捕猎技巧,从巧妙的巢穴防御到随猎物迁徙的游牧特性,雪鸮在极地的生存故事,就像一部精彩纷呈的自然传奇,等待着我们一同去探寻。

鸮鸮我闪亮登场

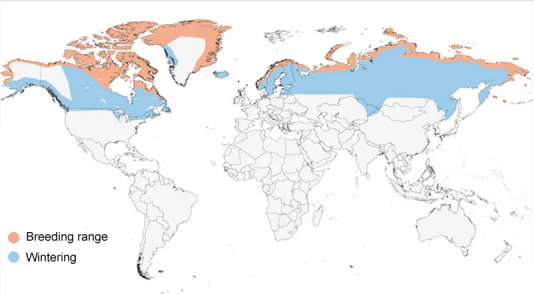

雪鸮[xuě xiāo],又称北极鸮、极地鸮或白鸮,是北极地区的一种大型白色标志性猫头鹰。它们环极地分布,夏季在北极高纬度地区繁殖,冬季则向南迁徙。

雪鸮基本信息

体重:1.3至2.5千克(2.9-5.5磅)

体长:50至70厘米(20-27.5英寸)

翼展:116至183厘米(45-72英寸)

翼弦(翅膀宽度):35至48厘米(14-19英寸)

体型:雌性雪鸮体型大于雄性,这有助于雌性在孵蛋和育雏期间更好地应对食物短缺。

全球估计数量:28000,数量呈下降趋势。

保护状况:易危。

繁殖习性:在树线和海岸之间的开阔苔原地带繁衍后代,实行一夫一妻制,配偶关系终生不渝。它们的巢穴是在地面上挖出的一个浅坑,往往位于地势稍高的位置。雌性雪鸮会在5 月份产下5至8枚白色的蛋,但在旅鼠数量多的年份,这个数字可高达14枚。每隔两天产出一枚,每枚蛋需要32到34天孵化,因此,孵化出的雏鸟在体型和发育程度上会有所不同。它们在孵化后约25天离开巢穴,到8月时,经过50至60天的羽翼丰满期后便可飞翔。

天敌:作为在地面筑巢的鸟类,其幼鸟和雏鸟尤为脆弱,尤其是受到狐狸、狼、贼鸥和海燕等天敌的威胁。一旦有体型较大的狼靠近巢穴,雪鸮父母会从后方悄无声息地飞过去,勇敢地驱赶,用锋利有力的爪子撕下大块皮毛。

饮食:雪鸮主要在黎明和黄昏时捕猎,但条件适宜时,它们也会全天狩猎,尤其是在夏天和有雏鸟需要喂养的时候。对于小型猎物,雪鸮会整个吞下,而难以消化的部分如:骨头、牙齿、毛皮和羽毛会在18至24小时后以“猫头鹰食团”的形式吐出。这些食物通常在固定的栖息处被反刍出来,地面上可能堆积数十个,为生物学家提供了准确了解其饮食内容及数量的途径。幼雏会被喂食时去掉骨头和毛皮,较大的猎物则被撕成小块再吃掉。

雪鸮和众多捕食者一样,都是机会主义者。它们会捕食任何能够抓到的体型适中的鸟类、哺乳动物或鱼类。由于旅鼠和田鼠在雪鸮的活动区域内很常见且数量相对较多,所以它们构成了大多数雪鸮的主要食物来源。雪鸮还会捕食其他哺乳动物,如老鼠、兔子、野兔、大鼠、草原犬鼠、旱獭、松鼠等,甚至还会偷袭陷阱中的猎物。在鸟类方面,雪鸮会捕食鸣禽、鸭子、鹅、雷鸟、松鸡等。鱼类则从水体表面捕食,有时也会以腐肉为食。

雪鸮的分布范围

栖息地和分布:雪鸮倾向于避开树木和森林地区,它们更偏爱的栖息地是苔原,即北极地区无树的开阔地带。在更南的地区,它们则栖息于草原、田野等开阔地带,如沼泽地、沿海区域及湖泊岸线。它们通常生活在海拔300米(1000 英尺)以下的地方,如果要去海拔更高的地区,也会停留在山坡和高原的低处。

雪鸮的“爆发”现象通常紧随一些繁殖率极高的年份而发生,特别是在某些冬季尤为明显。在这些年份之后,南迁的幼鸟数量显著增多,飞行距离也更远,形成了更为壮观的迁徙景象。北美地区是雪鸮迁徙路径上的亮点,它们的足迹不仅覆盖了传统的北方栖息地,还远伸至得克萨斯州、佛罗里达州等南方州,甚至跨越至地中海、印度北部、巴基斯坦北部及韩国等地。它们沿着各大洲最北边缘繁殖,朝北极方向移动,冬季则向南迁徙,但很少会南迁至冰岛和英国。它们具有很强的游牧性,会根据猎物的数量选择繁殖地点,而非年复一年回归同一地点。

呜~飞翔的快乐~

雪鸮长什么样?雪鸮体型巨大,属于世界上最大的猫头鹰种类之一。雄性雪鸮几乎全身雪白,随着年龄增长会变得更白。相比之下,雌性雪鸮的羽毛上则带有更多的深色条纹。

雪鸮的适应性特征

相对较低的表面积与体积比(解剖学特征):雪鸮,如同其他极地动物一样,是其同类中体型较大的。对于温血动物而言,体型庞大在寒冷气候下是一种优势。这是因为更大的体型意味着更多的身体质量可用于产生热量,同时其相对表面积较低,有助于减少热量的散失。这种特征为雪鸮提供了有效的保温条件,使其能够在极端寒冷的环境中生存。

浓密的羽毛(解剖学特征):雪鸮的羽毛呈白色,有助于它们融入北极的白色环境中。它们的羽毛浓密的覆盖身体的各个部位,而其他猫头鹰的羽毛往往较少,尤其是面部和腿部。值得一提的是,雪鸮的趾羽比其他猫头鹰中最长的还要长两倍多。

雪鸮长而有力的爪子

长而有力的爪子(解剖学特征):非常锋利的工具和武器,可用于多种用途。其在狩猎活动中扮演着至关重要的角色,尤其是捕获小型哺乳动物,例如旅鼠和田鼠时。雪鸮在飞行中迅速施展这些爪子,动作必须精准无误,因为一旦错失瞬间牢固抓握的机会,猎物可能会逃脱或被意外释放。此外,这些爪子同样擅长捕捉水面下游动、体表滑腻的鱼类。它们还被用来威慑接近巢穴的潜在威胁,如狐狸或狼等天敌。在雄性雪鸮之间,这些爪子还作为展示力量的工具,在空中相互紧扣以示威严。

风雪中伫立的一只雪鸮

头部可旋转至270度(3/4 转)(解剖学和生理学特征):与其他猫头鹰一样,雪鸮有14块颈椎骨,是人类的两倍,这使得它们的头部具有更大的灵活性。它们的头骨与椎骨的连接点有两个,并且有一组颈部肌肉能够让头骨有更大的运动范围。此外,它们有一个特殊的静脉旁路结构,这意味着当其转动头部时,可以防止血管被挤压和血液流动中断,不然雪鸮转头就会昏厥。

这种额外灵活性的部分原因在于,雪鸮的眼睛在眼眶里转动幅度很小,只能通过转动整个头部来看四周。同时,雪鸮的眼睛位于头部前方,而不是像许多非捕食性鸟类那样位于侧面,这使它们在攻击猎物时具有更好的深度感知能力,但也因此头部需要如此大幅度的转动。

起飞喽~

利于无声飞行的翅膀(解剖学特征):雪鸮以无声飞行而闻名,进化出这种能力有两个原因:一是为了不让猎物察觉其正在接近;二是当其逼近猎物时,自身飞行产生的噪声不至于盖过猎物的动静,从而使雪鸮能在飞行中持续监听并定位猎物的移动声。这一特性极为高效,使得雪鸮即便在视线受限的情况下,也能仅凭声音精准地定位并从雪层下捕获旅鼠。

而雪鸮的无声飞行,得益于其独特的翅膀结构。其翅膀的展弦比较低,即翅膀相对宽广,这样的设计让雪鸮能以更慢、更静默的方式飞行。此外,翅膀前缘配备有短而呈梳状排列的锯齿,有效扰乱气流,减少了飞行中常见的“呼呼”声。而翅膀后缘的羽毛相较于其他许多鸟类更加柔软,进一步削减了飞行时的气流噪声。

要一起来飞吗

利用利爪从背后攻击大型捕食者(行为学特征):尽管雪鸮体型相对较大,但与狐狸、狼等捕食者相比仍显小巧,这使得它们在地面筑巢时幼鸟和蛋被偷的风险显著增加。为了应对这一挑战,雪鸮采取了一系列行为学上的适应策略。它们倾向于在开阔地带的小高地上筑巢,虽然位置不是特别高,却足以让雪鸮远眺四周,及时发现潜在的捕食者。

雪鸮不会正面迎击体型较大的捕食者,而是利用无声飞行悄悄飞到捕食者身后,接着伸出又长又尖的爪子,猛击捕食者的后部,有时会拔出毛发甚至划破皮肤。等到捕食者察觉到受袭时,它们已经迅速上升飞出攻击范围,并开始盘旋,准备再次进行偷袭。捕食者在遭到攻击并被驱赶到别处之前,甚至可能都没意识到附近有雪鸮的蛋或幼雏。

看谁敢靠近我的地盘

在猎物数量多的年份,雪鸮的产卵量大(生理学特征):雪鸮的种群数量与其猎物的数量密切相关,其猎物主要为旅鼠。旅鼠在适宜条件下繁殖速度极快,但寿命很短,雪鸮在一定程度上能跟上旅鼠的繁殖速度,这让它们有能力及时利用旅鼠数量多产的年份。通常,雪鸮一窝卵为5至8枚,但在猎物丰富的年份,最多可达14枚。

通常不同年份在不同地区筑巢(行为学特征):雪鸮是一种游牧型捕食者,它们会前往猎物种类更丰富的地区,因此它们通常不同年份在不同地区筑巢和繁殖。在一个特定的繁殖区域内,它们可能会每隔3到9年才繁殖一次,其间它们会迁移到其他地方,然后再返回。

好啦,本期的科普又到尾声咯!如果你还有点意犹未尽的话,赶快点击上方蓝字关注“南国极地问题研究中心”公众号吧,往后我们会继续给大家带来更多有趣的极地科普哦~

译者:22级英文学院 阮均怡 22级中文学院 陈俊好 整理编译

原文链接:

https://www.coolantarctica.com/Antarctica%20fact%20file/wildlife/Arctic_animals/snowy-owl.php