谈及南极和北极地区的动物,人们最常提出的问题是,它们是如何在极端寒冷条件下生存和繁衍?

南极和北极作为两个天然的巨型冰库,全年平均气温常远低于冰点,许多地方的气温在-40°C至+10°C(-40°F至+50°F)之间徘徊,而在岩石和苔藓覆盖的地带,气温(非常短暂且罕见)最高可达+22°C(+72°F)。

南极洲的绝大部分区域,如同一片白色沙漠,呈现出一片单调而寒冷的冰冻荒漠景象,那里的温度几乎被禁锢在冰点以下。环绕该大陆的南极洋,其全年温度在-2°C至+2°C(+28.4°F至+35.6°F)之间变化。海水在-2°C(+28.4°F)时结冰,因此水温不可能再低而仍保持液态。

雪鸮和威德尔海豹共用一条海冰裂缝捕鱼

极地地区的鸟类以及哺乳动物,例如企鹅、鲸鱼、熊、狐狸和海豹等,都属于温血动物。它们的体内温度与其他气候区的温血动物大致相同,大约在35°C 至42°C (95°F至107°F),具体数值依物种而定。为了保持活力,这些动物必须维持较高的体温。由于它们能够在体内自主产生热量这一特性,因此被称为温血动物。然而,极地地区的严寒和强风可能导致热量迅速散失,进而引发低温症状。

帝企鹅挤在一起取暖

相较于极地动物,许多非极地的动物属于冷血动物,这意味着它们自身产生的热量非常有限,因此高度依赖外部环境来调节体温,使它们的身体机能和酶的活性达到最佳状态,从而维持正常的生命活动。通常,这些动物会通过晒太阳的方式来提高体温,直至达到足以支持其活动的温度阈值后,才开始活动。爬行动物和两栖动物堪称这类动物的典型代表,而对于昆虫和蜘蛛等小型无脊椎动物而言,情况则有所不同。它们可以迅速从周围空气中吸收热量,因此无需在太阳下直接取暖,即可达到环境温度。

帝企鹅在南极的深冬季节进行繁殖

在极地地区,大型的温血陆生动物始终难以从周遭的环境中汲取到充足的能量,一旦体温有所下降,它们便无法保持原有的蓬勃活力。因此,所有极地陆生动物,无论体型大小,都依赖于温血机制来维持活动能力。南极洲的环境条件极为恶劣,以至于外温动物的大小极限被严格限制在约13毫米左右,这也是南极洲最大的完全陆地(陆生)动物所能达到的尺寸。换句话说,任何大于这一尺寸的动物,在温度再次下降之前,都不太可能通过自身获取足够的热量来变得活跃。

威德尔海豹在零下2℃左右的水中游泳

迁徙——躲避寒冷南极洲是一块被广阔而寒冷的海洋环绕的大陆,因此与北极不同,纯陆地动物无法轻易迁徙以在南极漫长的、严酷寒冷且黑暗的冬季月份离开大陆。南极洲发现的最大的纯陆地动物是一种不会飞的蠓,其体长不超过13mm,且必须全年留在原地。

所有其他南极动物要么比这个蠓还小,要么会迁徙,在一年中的某些时候远离南极深处和极端寒冷的地方。它们或游水远去,或振翅高飞,待气温适宜之后再返回。

两只无翅蠓

为什么动物最初会前往南极洲和北极地区呢?当看到北极熊、企鹅和海豹在冰封的海洋或冰雪覆盖的陆地上活动的图片时,一个显而易见的问题是:它们为什么会首先选择去那里呢?虽然那里风景如画,很适合拍照和录像,但绝不是一个吸引人的居住地,尤其是当你没有任何庇护所或外部帮助的时候(动物们就没有这些)。

答案是那里有巨大的季节性食物供应。由于深层海水上升流将大量营养物质带到表层,以及根据纬度不同,极昼现象使得一些地区数月内每天日照时间长达24小时,从而导致光合作用持续进行。特别是南大洋,其生产力异常丰富。

这种生产力始于浮游植物,它们是生活在海洋表层的微小植物,生长迅速且繁殖能力强。这些浮游植物是浮游动物的食物来源,特别是各种南极磷虾,尤其是南极巨磷虾。南极洋中蕴藏着数以百万吨计的潜在食物,在夏季的数周里,大型蓝鲸能够持续数周每天捕获、进食并消化4吨或更多的磷虾。

南极磷虾

保持体温

在静止状态下,水的热导率大约是空气的25倍,而随着水的运动和对流,水的热导率可能会达到空气的50甚至100倍。这意味着水中的热量损失速度远多于空气中的热量损失。

存在一种称为“最低致死温度”的临界温度,即生物体死亡时的温度。出于难以测量的缘故,尚未测定过南极海豹和鲸鱼这类哺乳动物的最低致死温度。即使是最冷的水(-2°C)下,这些动物也不会死亡,这意味着只要这些动物的食物充足,就可以在冰冷的水域中无限期地生存,而不会患上低温症。

帽带企鹅

鲸鱼和海豹的皮肤表面温度几乎与周围的水温相同,但在皮肤下大约50mm的深处,温度则与它们的核心体温一致。这是由于它们皮肤下有一层脂肪,如鲸鱼,这层鲸脂就像天然的护盾,具有隔热性能。鲸脂可以在水中起到保温作用,而海豹的毛皮和羽毛在空气中发挥着同样的作用。

威德尔海豹

在空气中,由于空气降温效果较差,海豹的皮肤温度往往会上升,因此需要散热。海豹的皮肤血管分布丰富,通过微小肌肉的收缩或放松来关闭或开放血流通道,从而将血液分流到皮肤表面或深处。

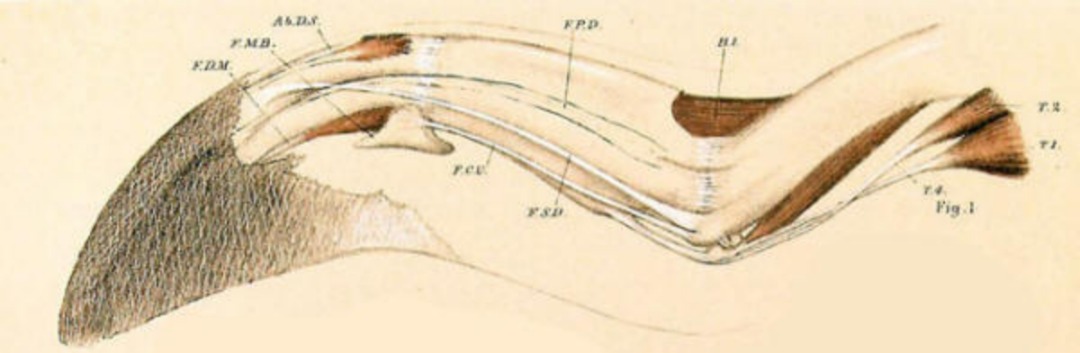

企鹅、海豹和鲸鱼的鳍部和尾鳍均不含脂肪,尽管这些区域血管丰富,但隔热性能较差。当需要散热时,这些部位也可充当散热器。而当需要保持体温时,静脉所环绕的动脉便会充当“逆流热交换器”,确保身体中的血液能够充分预热从鳍状肢流回的血液,从而将热量留存于核心部位,并最大限度地减少通过鳍或尾鳍的热量损失。

鸟类的腿部同样存在类似的“逆流热交换器”,这能让它们在寒冷的水域游泳时也能牢牢锁住体温。与海豹和鲸鱼相似,操控这些“逆热流交换器”的肌肉巧妙地藏匿于身体较为温暖的深处,并通过索状肌腱进行运动。

跳岩企鹅鳍上肌肉稀少,呈红棕色,肌腱附着在肌肉上,以防止热量流失温血动物如何保持温暖

温血动物是一种通过新陈代谢活动,在体内产生热量的动物。为了实现体内热量的产生并维持体温的恒定,需要满足以下两个条件:一方面,通过摄入足够的食物来产生热量;另一方面,通过解剖、生理和行为上的适应来保存这些热量。这两者紧密相连,如果不能有效地提高并维持体温,动物就无法进行捕食活动。因此,在极地地区,大型变血陆生动物是绝迹的。因为一旦它们的体温下降,就难以再次获得足够的热量,从而陷入无法逆转的生存危机。

虎鲸

温血动物如何在严寒中保持温暖?关键在于,温血动物需要拥有足够庞大的体型,以便减缓皮肤散热的速率。即便是体型较小的南极动物,与生活在温带气候的同类相比,体型也相对较大。这是为了维持一个较小的体表面积与体积的比例,较大的体积有助于产生热量,较小的体表面积则有助于减少热量散失。温血动物的四肢往往很小,以防止不必要的热量流失,这也是体表面积与体积比例的问题。

温血动物还需要具备良好的隔热能力。其皮下储存着脂肪,比如鲸脂;体外则覆盖着毛皮或羽毛。虽然毛皮是极佳的隔热材料,但在潮湿环境下,它的隔热性能会大打折扣。

温血动物通过摄入大量高能量且易于消化的食物,以促进内部热量的生成。南极洲的所有大型动物,哪怕是最小的鸟类,均属于肉食动物。与微小海洋浮游植物、生长受限或分布范围不广的植物相比,肉类提供了一种更为浓缩且能量丰富的食物来源。收集这些浮游植物需要高度的专业化技术,因为食物供应在南极是一个主要问题。小动物在极端寒冷的环境中难以摄取足够的食物来维持体温,它们散失热量的速度往往超过了通过食物释放能量来补充热量的速度。而在南极,那些以植物间接为食的动物实际上是浮游动物,特别是磷虾。这些小型冷血动物相较于温血动物,能够更有效地将浮游植物中的能量转化为肉类供其他动物食用。

有些动物会相互簇拥,聚集成大小不一的群体,这不失为一种防风保暖的好方法。其效果类似于许多依偎一起的动物,它们合并后的总体表面积甚至小于一只体型较大的动物,例如帝企鹅。

鲸鱼和海豚等部分动物始终栖息于海水之中,故而鲜少受到极端气温的影响,当气温下降到足以使海水结冰时,它们就会向北迁徙。海豹等部分动物在遭遇极低气温、强劲风力的气候状况时,它们会选择潜入海里,而当气温进一步下降致使海水足以结冰时,它们则会向北方迁徙。

部分动物的鳍和脚部具备一些逆流热交换器,可以使这些部位维持比身体其他部位更低的体温,以削减热量损失。当血液流入鳍和脚部时会降温,而离开时则会升温。

变血动物如何保持温暖变血动物是一类依靠从外部环境摄取热量的动物,它们自身无法凭借内部代谢产生充足的能量,以维持体温的稳定。

水熊虫

变血动物,特别是大多数爬行动物,通过晒太阳来取暖。它们的生活节奏完全受制于外界温度的起伏。随着气温的下降,它们的动作逐渐变得迟缓,最终进入一种休眠或不活跃的状态。

在南极洲,几乎没有发现爬行动物或两栖动物的踪迹。与世界其他地方相比,南极洲的陆地无脊椎动物寥寥无几。比如,它是全球唯一没有蚂蚁的大陆。

在南极洲这片广袤的土地上,没有翅膀的蠓是最大的陆地动物,体长仅约13mm,它们和其他类似的无脊椎动物一样,大部分时间都处于不活跃的状态。当阳光洒落在变血动物藏身的环境时,只要温度攀升至适宜温度,它们就会活跃几个小时,当天气变冷时,即使温度降到冰点以下,它们也会冷却下来。由于它们很小,所以能迅速变暖,如果它们更大,那么在外部温度再次下降之前,它们的体温就无法达到活动所需的温度。

变血动物的生活状态与温度息息相关,呈现出时而活跃和时而停滞的特性。停滞期可能延绵至数天、数周乃至数月,而活动期却往往短至几个小时。它们通常选择在岩石、苔藓和其他植被间安家落户。若它们体型增大或者迁徙至开阔地带,便极易沦为鸟类的猎物,尤其是当温度骤降导致其行动迟缓,而身为它们天敌的温血动物依然保持着活跃之时。

南冰洋

这片广阔而寒冷的海域,其温度稳定得令人称奇,全年波动范围仅在-2°C至+2°C(+28.4°F至+35.6°F)之间。尽管在接近-2°C的低温边缘徘徊(确切记录为-1.9°C),海水却并未结冰,这要归功于溶解于其中的盐分,它有效降低了海水的冰点。

南极洋的温度状态已稳定维持了约2000万年之久,为这片海域内的生物提供了漫长的时间来适应这种极端而稳定的低温环境。在这样的温度条件下,大多数的水生生物活动减缓,近乎进入了一种迟钝或休眠的状态,以适应这种严酷的自然条件。

这些生物之所以能够在这片寒冷海域中生存,很大程度上得益于它们体内高度特化的、适应低温环境的酶系统。许多南极海洋物种在0°C时的活跃度,竟能与温带海洋物种在20°C时的活跃度相媲美。相比之下,温带物种一旦被冷却至低温,就会陷入停滞;而南极物种若被升温至较高温度,如+5°C,就会开始遭受严重不适,甚至很快死亡,远未达到温带物种的舒适温度范围。

尤为值得一提的是,南极的许多鱼类血液中含有一种特殊的防冻剂。这种防冻剂不仅能够帮助鱼类抵抗低温的侵袭,更重要的是,它能够防止鱼类在接触到冰时发生灾难性的冰晶扩散。在低温环境下,一旦鱼类接触到冰,冰就可能成为一个成核点,导致冰晶在其体内迅速扩散。而这些防冻剂,作为大型的糖蛋白分子,能够包围并阻止任何可能形成的小冰晶扩散至整个动物组织,从而挽救鱼类的生命。同时,它们还为尖锐的冰晶末端提供了缓冲,降低了冰晶刺穿细胞膜的风险。

然而,值得注意的是,并非所有南极鱼类都含有这种防冻剂。那些生活在浮冰以下更深水层的鱼类就没有这种保护机制。有些鱼类的冰点甚至高于它们所生活的海水冰点,理论上应该被冻结。但实际上,这些鱼类一生都处于“过冷”状态,即它们的体温低于冰点,但因为从未接触到冰晶,所以能够安然无恙。一旦这些鱼类被带到水面,接触到冰晶,就会立即发生冰晶扩散,导致它们迅速结冰并死亡。

好啦,本期的科普又到尾声咯!如果你还有点意犹未尽的话,赶快点击上方蓝字关注“南国极地问题研究中心”公众号吧,往后我们会继续给大家带来更多有趣的极地科普哦~

23级中文学院 王华清 22级中文学院 陈俊好 林丹 整理编译

原文链接:

https://www.coolantarctica.com/Antarctica%20fact%20file/science/cold_all_animals.php